ゲイでナルシストの老絵本作家・山崎と、若く美しいウリセンボーイのレオ。ふたりは夜の街で出会い、山崎はレオに惹かれていく。年齢差のあるふたりの関係からやがて浮かび上がっていくものは――。

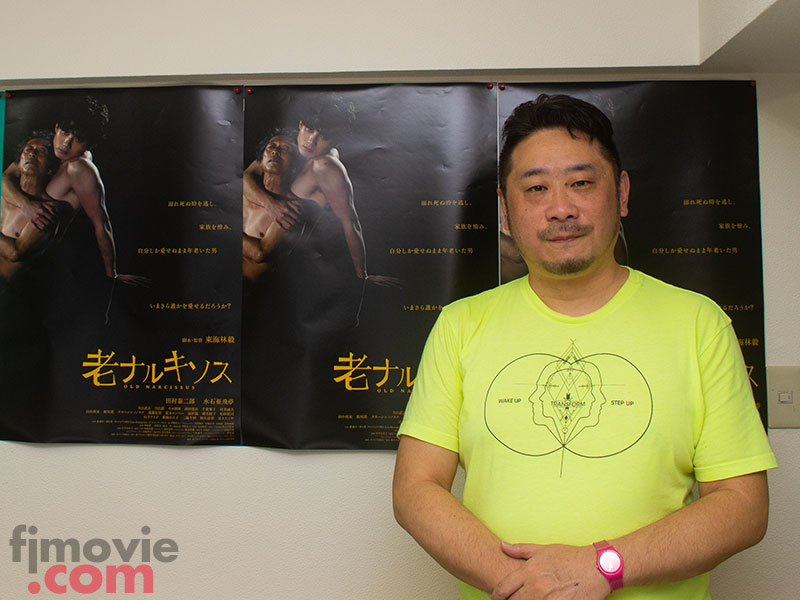

バイセクシャル当事者であり、主に短編でLGBTQ+と社会の関わりを探る作品を発表してきた東海林毅監督。その初のオリジナル長編となる『老ナルキソス』は、国内外の映画祭で高い評価を受けた同名短編の監督自らによる長編化です。

ふたりの主人公の姿から、性的マイノリティと社会の関わりの時代による変化を浮き彫りにしていく長編『老ナルキソス』は、同時にどこかユーモアも感じるユニークな映画となっています。この作品の背景にあるものは? 監督にうかがいました。

東海林毅(しょうじ・つよし)監督プロフィール

石川県出身。大学在学中より映像制作を始め、1995年に短編『Lost in the Garden』が第4回東京ゲイ&レズビアン映画祭で審査員特別賞を授賞。その後は商業作品のフィールドで『喧嘩番長 劇場版〜全国制覇』(2010年)などゲームやコミックの実写映像化作品を監督するほか、VFXアーティストなどとしても数多くの作品に参加。その傍ら自主制作の短編でLGBTQ+と社会の関わりを探る監督作を発表し、短編『老ナルキソス』(2017年)が国内外の映画祭で10冠を獲得する。2019年には短編『老ナルキソス』を含む短編作品が「偏愛ビジュアリスト 東海林毅ショートフィルム選」として劇場公開。2021年にはトランスジェンダー女性を主人公にした短編『片袖の魚』が全国公開を果たした

短編では描ききれていなかったことがどんどん膨らんでいった

―― 監督はこれまで短編でLGBTQ+と社会の関わりを扱った作品を発表されてきましたが、長編でそのテーマの作品を作られた動機を聞かせてください。

東海林:ぼくが初めて自分のセクシャリティに関係するような作品を作ったのが20歳くらいのときで、ゲイを主人公にした『Lost in the Garden』(1995年)という短編を第4回東京ゲイ&レズビアン映画祭のコンペ部門に出品して、賞をいただいたんです。そこから20数年間、ぼくはいわゆるジャンル映画を撮ったり、そういうテーマと離れたところでずっとやっていたんですけど、40歳を越えたときに、もう一回自分のテーマに立ち返ろうとしたんです。やはり、そういうものはお金にならないものですから(笑)、短編のほうが手が届きやすいということで撮ったのが短編版の『老ナルキソス』(2017年)だったんです。そこからテーマ性の強いものを短編で作ってきた中で、どうしても短編だけだと観てもらえる機会などが限られてしまうということもあり、長編で勝負したいという気持ちがあって、今回、満を持して『老ナルキソス』を長編化したというかたちですね。

―― 『老ナルキソス』は、短編を制作した時点で長編の構想もあったのでしょうか?

東海林:短編のときには、最初は40分から45分くらいの中編のプロットだったものを短編として完成させていたんです。その短編の『老ナルキソス』が完成して、いろいろな国のLGBT映画祭などで上映していただいたりすると、ご覧になった方からのリアクションで「長編でやらないのか?」という声がけっこう多かったんです。まあ、短編の監督はみんなそう言われるんだと思いますし(笑)、最初は「短編で完結していますから、長編は難しいです」と答えていたんですけど、同じ男性同性愛者であっても世代間でこれだけ考え方が違うとか、社会での扱われ方がこれだけ違ってきているとか、短編では描ききれていなかったことが考えていくとどんどん膨らんでいって、長編で観ていただきたいという気持ちが強くなってきたんです。それで新たに長編のプロットを書き直して、いろいろな制作会社やプロデューサーに持ち込んでいったという感じです。

―― 世代間の違いというのは長編『老ナルキソス』の大きなテーマですね。監督がそれを意識するようになったのはいつごろなのでしょうか?

東海林:特に意識するようになったのは、短編の『老ナルキソス』が第27回レインボー・リール東京(2018年)でグランプリをいただいてからなんです。グランプリをいただいたりしたことで『老ナルキソス』がゲイコミュニティなどで注目されるようになって、ぼく自身も、しばらく行っていなかった新宿二丁目とかにまた足を運ぶようになりました。そうすると、ゲイバーでもいろいろな年代のお客さんがいたり、ママと自分の年齢差があったりして、いわゆるLGBTという言葉が日本で広く使われるようになってからの世代と、それがなかった時代の世代の人たちとでは、考え方がすごく違うということを身をもって感じて、これは映画のテーマとしてすごく重要ではないかなという気持ちになっていったんです。短編のときは、世代間の考え方の差というよりは、もっと個人的な美醜の問題とか「美しさの衰え」みたいなところが強いテーマとしてあって、それを見せるための年齢差というところがあったんですけど、長編として膨らませてくと、年代の違うふたりの考え方の違いは避けて通れないところですし、そこを膨らませることで、いまの日本における男性同性愛者の考え方であったり、生活の一端みたいなものを見せられるのではないかと思ったんです。

―― ふたりの主人公は、山崎が70代、レオが25歳で、約50歳の年齢差がありますが、監督ご自身から見ても、山崎もレオも年齢差がある世代ですよね。ふたりの世代差を描く上で、監督ご自身の視点はどこに置かれているのでしょうか?

東海林:それはまさに「中間の視点」なんです。ぼくらの世代は、たとえばLGBTみたいな言葉やレインボーフラッグとかに対する上の世代のリアクションは当然入ってきますし、下の世代のリアクションも入ってくるんです。もちろん、上の世代も下の世代もいろいろな考え方の人がいらっしゃるんですけど、両方の世代の反応が入ってくるぼくらの世代は、その中間である意味すごく揺れているという気がしているんです。両方の影響を受けている微妙な位置関係というのは、やはり当事者でないと感覚が掴めない気がしていて、だからこそ自分でやらなきゃというのがありました。

年齢差とか身長差はすごくあるんですけど、このふたりはなんか似ている

―― 主人公のひとりの山崎を演じた田村泰二郎さんは短編の『老ナルキソス』から引き続いて同じ役を演じていますが、田村さんを山崎役に起用したポイントはどういうところでしょうか?

東海林:大きくふたつの理由があるんです。ひとつ目は、映画を観ていただくとわかるんですけど、この山崎薫という主人公は、ほんとにろくでもない人というか(笑)、他人のことを見下しているし、女性を見下しているし、あんまり友達になりたくない感じの嫌な奴なんです(笑)。そういうキャラクターを誰だったら嫌味なく演じられるかなと考えたときに、田村泰二郎さんって普段から飄々としていらっしゃいますし、ちょっとなにを考えているかわからない感じがあって(笑)、田村さんなら嫌な人のキャラクターを演じてもそこまでお客さんを嫌な気持ちにさせないという絶妙なバランスだというのが、ひとつ目の理由です。

ふたつ目の理由として、田村さんってずっと舞踏をやっていらっしゃるので、意外と筋肉があってガッシリした身体をしていらっしゃるんです。もちろん老人の弱々しさを出すときには身体を折り畳んでいらっしゃるんですけど、裸になってスッと立ったときとか、弱々しいだけではない強い裸みたいなものを見せられるので、肉体的な表現としてそういう身体を持っていらっしゃるというのはすごい魅力だと思います。

―― もうひとりの主人公・レオを演じた水石亜飛夢さんは今回の長編からのご出演ですね。

東海林:まず、なぜ短編とキャストが変わったかというと、短編のときは高齢ゲイの山崎と若いゲイのレオのふたりだけで、しかもふたりの関係性だけの話だったので、脚本を書く上でぼくがレオに背負わせていた役割にいろいろな要素があったんです。それが長編化するにあたって、新しく隼人というレオのパートナーが出てきて、そこでのすったもんだもあるようになったので、短編でレオひとりに背負わせていた役割を長編ではいくつかに分割することになって、レオの役割が短編とはちょっと変わっているんです。それで、今回のレオの要素がより際立つ人をキャスティングしたいというのがあって、何人か候補が挙がった中で水石さんがベストだったということですね。先ほど山崎役の田村さんが飄々としていてなにを考えているかわからないという話をしましたが、実は水石さんもちょっと飄々としていてなにを考えているかわからないところがあって(笑)。年齢差とか身長差はすごくあるんですけど、このふたりはなんか似ているなって思ったんです。それも理由となって水石さんに決定したという感じでした。

それから理由としてはもうひとつあって、日本でゲイムービーやBL映画をやるというときに、若くてかわいい男の子という感じの人がキャスティングされることが多い気がするんですけど、海外の映画祭に出品したりするときに、日本人って若く見られがちですし、あまり見た目が若すぎて未成年に見えたりすると、児童虐待とか、意図していることと違うように伝わってしまうなと思ったんです。なので若くて美しい見た目なんだけど、ちゃんと成人した男性に見えるという意味でも、水石さんがいいなという理由もありました。

―― ほかにも多くの方々が出演されていますが、出演者の方々に監督が求められたのはどんなことでしょう?

東海林:特に、ゲイもしくはバイセクシャルの男性の役の方に関しては「新宿二丁目に行って役作りをするとかは絶対にしてほしくない」という話はしていました。じゃあなにを参考にすればいいのかということで「どういう本を読んだらいいですか?」と聞かれたときには、いわゆる夜の街の話だったりティピカルな同性愛者の描かれた小説とかではなくて、LGBTやゲイの権利運動であったりとか、歴史について学んでおいてほしいというような話はしましたね。

―― 今回、日出郎さんがバーのママ・シノブ役で出演されていますね。日出郎さんはいわゆるオネエタレントとして1980年代からテレビなどで活躍なさっていて、社会の見方の変化を一般の方以上に感じられてきたのではないかと思います。その日出郎さんがご出演になっているのは大きな意味があるように感じました。

東海林:やはり、日出郎さんはぼくも中学生くらいのころからテレビで拝見している方ですし「みんながテレビで見て知っている有名人」ですよね。その日出郎さんが、脚本を読んだときに「このストーリーでこの役ならスッピンで出たい」というようにおっしゃってくださって、今回はスッピンで出ていただいているんです。日出郎さんご自身もスッピンで映像作品に出るのは初めてらしいんですが、誰もが知っている日出郎さんが年月を経たスッピンを見せてくださったことで、日出郎さんご自身の「老い」というものを観客のみなさんと共有できるところがあって、やはり「老い」というのもこの映画のテーマのひとつなので、それは良かったと思います。

それから、かつて「オカマ」「ホモ」みたいな言葉が当たり前に使われていた時代の人たちというのは、そう呼ばれることによって自分たちの居場所を社会の中に作っていたわけですよね。日出郎さんであればテレビ業界ですし、ゲイバーやミックスバー、観光バーのような夜の飲食店もそういう居場所で、その時代の人たちは自分たちの居場所を見つけることを生存戦略として生きていたわけです。当然、いまはもうそういう時代ではなくなってきていて、性的マイノリティ、LGBTQ+、もちろん男性同性愛者も含めて、社会の中にどんどん包摂されていく時代ですよね。そうなると、いままで社会の周縁化された場所で居場所を見つけていた人たちと、最初から社会の内側にいる若い世代とでは、当然、立ち位置も考え方も違ってくるんです。ぼく自身はどちらの立ち位置も考え方も否定できないのですが、そういう違いの象徴として、誰もが知っている「オネエタレント」の日出郎さんという存在はすごく意味があるという気はしますし、社会が変わっていく方向であったり変化そのものを見せる上でも、日出郎さんという当事者の存在はすごく大きいと思います。

性的マイノリティの人たちが可哀想な人として描かれてしまう不公平さをずっと感じていた

―― 予告編でも使われていますが、山崎の腰が粉々になって砕ける描写だったり、随所にVFXを使った表現があるのが面白いと思いました。

東海林:ぼく自身、VFXの仕事もやっているというのもあって、映画に限らず映像でなにかを表現する以上は、できる限り映像を拡張したいんです。自分の考えをセリフで伝えるのではなく、あまり人が見たことのない映像であったり、視覚から飛び込んでくるハッとするような映像表現であったりで伝えることができれば、映像でやる意味があるという気持ちでやっています。

―― 映像で表現したというところにつながるのかもしれませんが、今回はロケーションもかなりこだわって選ばれているような印象を受けました。

東海林:そうですね。この映画は最初は夜の新宿二丁目から始まって、後半に行くに従って空間的な広がりが出てきて、人間関係的にも時間的にも広がっていくという構成になっているので、ロケーション的にも最初は新宿二丁目とその周辺で固めていって、そこを離れてからは開放感があるようにと思って、慎重に選びました。

ただ、後半に荒れた海のシーンがあるんですけど、それは計算していたわけではなくて、たまたまああなっただけなんです(笑)。もともとその海岸で撮ろうとは思っていたんですけど、前日に台風が通過して「これ、撮れるかな?」と思いながら行ってみたら、やはり晴れてはいるものの海がすごく荒れていて、みんな「無理じゃないかな」と思ったんです。ですけど、実はあそこの海はすごく遠浅で、浅いので砂が巻き上げられて海が黒くなってすごく波立っているんですけど、試しにぼくたち演出部と制作部でおそるおそる入ってみたら、全然深さはないんですよ。それで、ちゃんと安全対策をすれば大丈夫ということで、ある意味で天候に恵まれていましたね。ただ、演じる側は、風と砂がすごくてセリフを言うのが大変だったとは思います。

―― 今回は、撮影に以前から監督の作品に参加されている神田創さんのほか、一坪悠介さんと渡辺一平さんのお名前があって、3人の方がクレジットされていますが、これはどういう体制で分担をされていたのでしょうか?

東海林:なんで3人に分かれたかというと、ちょうど神田さんが大河ドラマの「鎌倉殿の十三人」の撮影をやっていて、スケジュールの問題があったんです。大河ドラマはかなり先までスケジュールがはっきりしているので、向こうの撮影の間でこちらのスケジュールを立ててやろうという話で進んでいたんですが、どうしても撮影の都合などで神田さんが来られない日があって、そのときには神田さんの助手をやっていて、ぼくの『ホモソーシャルダンス』(2019年)という短編でもご一緒している一坪さんに来てもらったというかたちなんです。渡辺さんには予告編でも使われている桜のシーンを撮ってもらっていて、あのシーンは花の時期に合わせなければいけないので、8月に本編を撮影する前に福島県で撮っているんです。ずっと福島の方と連絡を取り合って時期を見計らっていて「今日しかないな」というときにやはり神田さんが来られなくて、神田さんの助手をやっていた渡辺さんに来てもらったということだったんです。こういうやり方はぼくも神田さんも初めてだったので最初は不安もあったんですけど、実際にやってみると面白かったですね。一坪さんと渡辺さん、おふたりとも神田さんの助手をやられていた方であっても、それぞれ撮影部としての個性があるので「そうか、一坪さんはこういう画が好きなんだ」とか、それぞれの人と面白いことをやろうみたいな考え方で、楽しんでやれた感じはありますね。

―― 先ほど触れたVFXを使った表現も含めて、映画全体にどこかユーモアが漂っている感じがありました。

東海林:そもそも重くなりがちなテーマなので、あまり「しんどい想いをしている人たちの話」みたいにはしたくなかったんです。ぼくはいわゆる社会運動みたいなものにも少し関わっているんですけど、そういう運動に関わる人たちがいつも目を吊り上げて誰かと闘っているのかというと、もちろんそんなことはなくて、普段は楽しくお酒を飲んで、くだらない話をして笑っていることもあるわけです。性的マイノリティの人たちも、いまの日本は同性婚もできないですし制度上の不備もたくさんありますけど、だからと言って普段から抑圧されて死にそうな顔をして生活しているなんてことは絶対になくて、みんな、お酒を飲んだり、遊びに行ったり、映画を観たり、それぞれの生活があって楽しく生きているんです。それが、なぜか映画化されたりドラマ化されたりすると、すごく可哀想な人として描かれてしまう。そういう不公平さをずっと感じていて、せめて自分が描くときには、もっと普通に楽しんで生きている姿を描きたいなというのはありました。

―― 重くなりすぎないという部分で、渡邊崇さんによる音楽の力も大きいと感じました。

東海林:そこは意識的に発注しています。山崎薫という、老いたゲイのナルシストでSM好きな偏屈な爺さんというキャラクターが、許しがたい存在に見えてほしくはないので、ちょっとでもかわいく見えるように、重苦しくならないような曲でお願いしますという発注をしていました。

―― では最後に、この作品に興味を持たれている方へのメッセージをお願いします。

東海林:予告編やポスターのヴィジュアルを見て、すごくセクシャルなことばかりが続くような、ちょっと観るのがしんどい映画なのではないかと思っている方もいらっしゃるかもしれません。でも実際にはそうではなくて、もちろんセクシャルな要素もありますが、それはあくまで生活のひとつの要素としてあるもので、性的なものよりは社会全体のいまの男性同性愛者の姿を描いた、なかなか珍しい作品になっていると思います。ぜひ、劇場でご覧になっていただけると嬉しいです。

(2023年4月20日/都内にて収録)